前号『オセラ』に続き、今号も私たちは「その後の真備町」を訪れた。その日は春本番、庭の木々には新芽が芽吹き、新しい命の息吹を感じさせる。今回訪ねたのは 代々、真備町に暮らす平松さんと守屋さん。かつてそこにあった「わが家」の残像を追いながら、再生への道のりを語ってくれた。

「秦社長とは親父 (故人) の代からの付き合い。もう48年になりますね」と目を細める平松さん。12年前、お母さまと一緒に住むために建て替えた「わが家」は、2年前の7月に水没。その無残な光景を目の当たりにした平松さんは人目をはばからず男泣きしたそうだ。「一時は真備に住むのをやめようかとも思いました。街なかのマンションに移るのもいいかなあと。それでもやはり生まれ育ったこの町を離れるのが忍びなくて、同じ場所に建てることにしたんです」と平松さん。

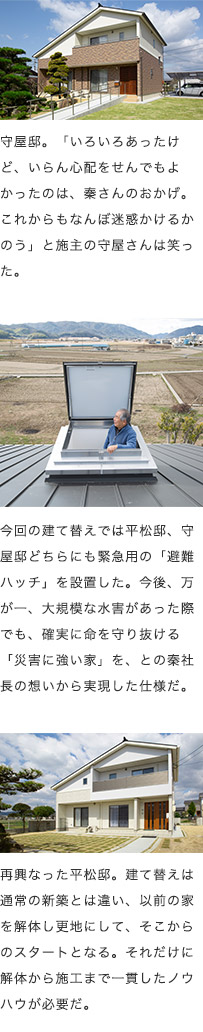

同じく、豪雨の1年前にリフォームしたばかりの「わが家」を失った守屋さんは「秦さんがおらんかったら、建てはせんかった。当時、和子さん(秦社長夫人)も『一緒になんとかしてあげるから』と言ってくれたんです。秦さんと和子さんがいたから、本気で導いてくれたから、この家が建った。建設のオーソリティがいたからこそ、私らは再スタートが切れたんです」と語る。

ふたりの言葉に...「あの時、わが家の奥さまに『みんな困っとんじゃから、あんた、しちゃんねえ』と言われたんですよ。そう言われたら断れんでしょう」と笑う秦社長。余談かもしれないが、婿養子として真備町にやって来た守屋さんにとって、秦夫妻の存在は「それまでも親戚以上に感じていましたが、実際はそれ以上でした」と感激の面持ち。

そして、平松さんが取材終わりにこんな話を聞かせてくれた。「前の家を解体していたら、壁の石膏ボードに棟梁(秋山氏)が書いた12年前(新築時)の覚え書きや計算式が残っていたんですよ。秋山棟梁のていねいな仕事ぶりが思い起こされて、今回も秦社長に無理をお願いして、彼に建ててもらいました」と満面の笑顔。

数々の想い出を秘めた「わが家」の跡地に、新しい「わが家」が「秦建設」の手によって再興された。大変な経験を経たにもかかわらず、なおかつ穏やかな笑顔を絶やすことのない4人。その礎には、真備の町に連綿とつながる人の情ときずな。それを紡いだ秦夫婦の姿がある。

青々と広がる守屋邸の芝生。その光景を眺め見て、「ここら一帯、泥んこじゃったがなあ」と感慨にふける秦社長。その言葉にうなずく3人。真備の町にまた春が訪れる。

オセラ続編「秦青年ものがたり~出会い、そして絆~」

今回、『オセラ』でお話を伺った平松さん。本誌でも紹介した通り、もともとは平松さんの父・寛(ゆたか)さんと若き日の秦社長との出会いがその後に続く平松家との永いお付き合いのきっかけとなった。

それは1972年(昭和47年)にまでさかのぼる。日本は当時、高度経済成長期を経て国じゅうが湧き立つような時代の最中。

大阪に本社を構える大手建 設会社に勤める秦青年は、24歳の若き建設マン。社命を受けて、平松家が所有するメロン畑(約300坪)の隣の敷地に建設する5階建ビル(某企業の社員寮)の現場係員として青雲の志を胸に真備の地に赴任した。

毎日メロン畑に足しげく通っていた寛さんと奥さまの八重子さん。隣のビル建築現場で闊達に指揮を執る秦青年とは、どこか気が合ったのだろう、いつしか自然に言葉を交わすようになったという。

そして平松夫妻と秦青年の絆を深めたのが1972年7月に真備一帯を襲った記録的な豪雨だった。

現場は周囲より敷地が高かったが、隣の平松家のメロン畑には容赦なく大量の雨水が流れ込む。「もう防ぎ切れない」と寛さんが諦めかけたその時、秦青年が現場からコンクリートの型枠パネルを持ち出して畔の上にずらりと並べて杭を打ってつっぱりをして堰を作り、急場の「堤防」を作った。隙間から入ってくる水を何台ものポンプで汲み出したが、無情にも畑の周りの水位は30センチ、40センチとカサを増していく。懸命の作業を続けるが事態は好転する兆しもなく、ついにパネルの上を水が越え始めた......。

見かねた寛さんが「秦くん、もういい、ありがとう、ありがとう」。

それでも秦青年はパネルの上に足しをして、増えてくる水に立ち向かう。平松家のメロン畑を守ってやりたい一心で......。

血気盛ん、怖いもの知らずの若き秦青年の一途な姿を目の当たりにした寛さんと八重子さん。その後、連綿とつながる平松家と秦青年(秦社長)との固い絆がその瞬間がっちりと結ばれたのだろう。

自らの若き頃の武勇伝を想い出した秦社長は...「あの時はねえ。『俺がなんとかしちゃる』。その気持ちだけじゃったわね」と。

その言葉に秦和子夫人は...「叶いそうにもない事にも向かっていくんですよ、この人は。向こう見ずな気性は、今とちっとも変わっていません」と笑う。

結果的にメロン畑は助からなかったが、その後、寛さんは創業間もない頃の秦建設へ毎年、手作りの竹箒を持って来てくれたとのこと。

「創業して間なしの心細い時期に寛さんの温情は有り難かった。心強かったですよ」と秦社長。

そして...この話には後日談がある。

寛さんを通じて、真備の町に馴染んでいった秦青年。ただ赴任当初は住む所もままならない状態。その困窮ぶりを見かねた寛さんが現場近くに下宿先を探してくれた。

なんと、その下宿先のお嬢さんこそが現在の秦和子夫人なのだ。以下は秦社長が不在の時に和子さんから聞いた話。

「私の祖父が寛さんに頼まれて...。最初はどこの人かもよくわからないからお断りしようって家族で話していたんですよ。ところが祖父が『若い衆が困っとるらしいから』と祖父母が住んでいる家の離れを間貸ししたんです」。

その時、離れに転がり込んできたのは三人の男性だった。秦青年と秦青年の上司、そして後輩。

和子さんの祖父は、離れに暮らす三人の働きぶりを日々間近で見ていたそうだ。

いつしか秦青年を指して...「『誰よりも朝早く出て行って(現場へ行って)、一番遅くに帰って来とる。あの男は、よう働く男じゃ』と祖父はいつも言っていました」と和子さん。

和子さんの祖父のお眼鏡にかなった、いや、『認めた』男。その後の馴れ初めを和子さんにお聞きしたが...

「いや、私よりも祖父が最初に気に入って...」と照れ笑い。

「秦青年のどこに惹かれましたか?」との直球質問には...

「もう昔のことで忘れました。あの人もあんな性分ですから」と笑ってはぐらかされた。

その後、秦青年は1983年(昭和58年)、35歳にして「秦建設株式会社」を起こす。それから37年の軌跡は、『オセラ』バックナンバーをご覧いただきたい。

真備の地に生まれた出会いと絆。秦青年をこの地に導いた寛さんと八重子さんはもういない。いないが...。ふたりに出会えたからこそ、優しく接してくれたからこそ秦啓一郎、秦和子、そして秦建設の「今」がある。

新築一戸建て・マンション・商業建築などの設計・施工、リフォーム、マンション経営などのサービスに関するご質問、ご相談など、お気軽にお問い合わせください。